Il est assez compliqué de connaitre plus que des informations de base sur nos ancêtres. Mais avec un peu de chance on peut prendre connaissance de tranches de vie plus intéressantes. Nous pouvons alors connaitre des péripéties de la vie de notre aïeul, comme par exemple quand mon arrière grand père Paul Marc Marie a été sauvé de la noyade (voir ici ) ou encore tomber sur quelque chose qui nous renseigne sur un aspect de la vie d'une personne qu'on n'aurait pas même pu imaginer au regard uniquement des pièces d'état-civil.

Richard Armand LAFFEZ est un arrière petit fils de Jacques Joseph LAFFEZ, mon ancêtre direct (9e génération en branche agnatique en partant de moi). Un cousin issu de germain donc.

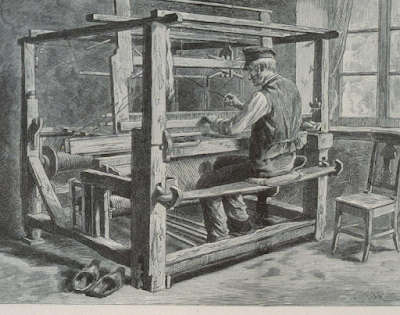

Né le 29 juin 1856 à Lille, il s'est marié avec Adéle Césarine CUVELIER le 1er décembre 1877, et ils ont eu deux enfants, Jules Richard, né en 1878 et Octave Armand né en 1880. Au moment de spon mariage, il exerçait la profession de peloteneur.

C'est à peu près tout ce que l'on peut savoir à partir de l'état civil. (Je n'ai pas cherché à quelle date il est décédé) et c'est vraiment très maigre pour dresser un portrait du personnage.

Cependant, une découverte sur Gallica me permet de dresser un portrait plus intéressant:

En avril 1894, la sœur d'Adèle CUVELIER était à l'article de la mort. Son mari, M. Degobert était de son côté interné en "maison de santé" et ne pouvait pas être en mesure d'aider son épouse. Or ce couple avait trois filles, âgées de 13, 12 et 8 ans. Elle était donc fort inquiète quant au devenir de ses enfants après son décès et fit donc venir sa sœur auprès d'elle. Elle lui demanda d'adopter ses filles après son décès. Adèle n'hésita pas à accéder à sa requête, reconnaissante des bienfaits que sa sœur lui avait apportés lors de son enfance. Richard accepta lui aussi sans hésiter, et ce malgré un travail journalier et deux enfants au foyer. La famille recomposée comportait désormais 5 enfants, sans plus de ressources.

Ce geste leu valu une médaille d'argent de la fondation C. DELATTRE-PARNOT et un livret de caisse d'épargne de 340 fr (Le convertisseur de l'INSEE indique une valeur actualisée de 150 000 € environ, pour 340 fr de 1901, mais je pense que cette valeur est exagérée)

L'article cite en outre l'employeur de Richard, ce qui ouvre une piste pour en connaître plus sur son travail

Un peu plus instructif que les simples informations provenant de l'état civil. Et question de chance

Texte original

FONDATION C. DELATTRE-PARNOT.

Au mois d’avril dernier, la femme Degobert se mourait ; son mari, interné dans une maison de santé, ne pouvait plus lui être d’aucun secours. Tourmentée d’une amère douleur, agitée par la crainte de laisser sans appui ses trois filles âgées de 13, 12 et 8 ans, elle lit appeler sa sœur, à qui elle avait jadis servi de mère et lui demanda, avec larmes, de les adopter.

Mme Laffez n’hésita pas, elle résolut de payer au centuple les soins dont sa sœur avait entouré son enfance. M. Laffez partagea les dignes sentiments de sa femme. Quoique déjà chargés de deux enfants, et n’ayant pour toute ressource que le fruit d’un travail journalier dans la maison Descamps-Beaucourt, les époux admirent à leur foyer leurs jeunes nièces à la mort de leur mère.

Aujourd’hui les trois orphelines grandissent sous l’œil maternel de leur tante, sous la tutelle de leur oncle,

apprenant à vivre à l’école du sacrifice, de l’honneur et de la probité.

La Société, touchée de cette admirable abnégation, décerne aux époux Laffez-Cuvelier,une médaille d’argent et le prix I)elattre-Pamot, consistant en un livret de caisse d’épargne de trois cent quarante francs.

Source: Séance solennelle / Société des sciences, de l'agriculture et des arts de Lille, 23/12/1894, page 36

Su Gallica

.jpg)