- Pour quelle raison Paul Marcel LAFFEZ est il déclaré "Mort pour la France" sur son acte de décès, alors qu'il n'est pas cité sur le site "Mémoire des Hommes" ? (Voir Inconduite: les déboires de Paul Marcel LAFFEZ )

- D'où venait Jean Baptiste LAFFEZ, déclaré originaire de "provinces" dans l'acte de mariage de sa fille ? (Voir Signes de piste )

- L'ascendance d'Eugénie FRANCOMME est-elle correcte ? ( Voir Branche Francomme )

Zones d'ombre

YouTube

les ombres du bagne de Patrick Barbéris et Tancrède Ramonet

Pour les dentellières

XlXe arrondissement

Web

Nous vivons une époque bénie en ce qui concerne les recherches généalogiques.

La plupart des registres paroissiaux et des registres de l'état civil sont disponibles en ligne, avec d'autres sources complémentaires qui nous permettent d' étoffer les informations obtenues par les registres.

Lorsque ces sources complémentaires ne sont pas en ligne on trouve quand-même bien souvent leurs côtés, des répertoires, des outils de recherche permettant d'y accéder.

Il y a donc maintenant plus de facilité et de rapidité dans nos recherches que par le passé. J'ai commencé il y a 35 ou 40 ans par écrire dans les mairies, aller de temps en temps dans les dépôts d'archives pour mon compte ou celui de correspondants. Il fallait être patient, mais c'était plaisant.

Le web permet de plus de collecter de nombreuses informations, de la documentation et l'iconographie qui donnent du corps à l'histoire familiale. On doit par contre faire attention à l'exactitude des renseignements collectés et aux droits des producteurs de ces documents.

Une des sources web disponible est geneanet. C'est très pratique mais j'ai l'habitude de n'utiliser les informations obtenues qu'après avoir vérifié les sources lorsqu' elles sont citées ou les avoir recherchées dans le cas contraire. Ceci dit, cela aide beaucoup.

Bref, le web c'est bien, même très bien mais il faut toujours vérifier ce qu'on y glane.

Vannes

Union

- Théodore est soldat musicien au 35e régiment d'artillerie

- Son père est Henri Auguste LAFFEZ, domicilié à Lille

- Son père est maitre peintre.

- Son père est encore vivant

- Son père lui a donné l'autorisation de se marier, par acte notarié. L'acte notarié n'a pas été conservé, mais on a avec cette mention le nom d'un notaire qui était probablement le notaire de la famille

- Sa mère est Eugénie Henriette FRANCOMME

- Elle était ménagère.

- Elle est décédée à Lille le 26 juillet 1862

- Le conseil d'administration du régiment lui a accordé une autorisation pour se marier.

- Elle est blanchisseuse

- Son père est Jean Marie ROBINARD, charretier décédé à Saint Nollf

- Sa mère est Angélique BREHELIN, qui est elle aussi blanchisseuse, est présente et consentante

Terrier

C'est en quelque sorte l'ancêtre du cadastre, dénombrant tous les terrains dépendant d'une seigneurie, les décrivant, tant dans leur emplacement que dans leur taille sans oublier ce qu'ils contiennent, citant les occupants, ce qu'ils doivent payer et à quelle date.

Je vous présente ici le terrier de Saint Mars d'Egrenne dépendant du domaine de Domfront dont la première page est datée du 2 juin 1660 disponible en ligne aux archives départementales de l'Orne (cote 582J5 Volume VIII : Saint-Mars-d'Egrenne, accessible en ligne en passant par l'état des fonds et en suivant le chemin suivant:

FONDS : Série A. Actes du pouvoir souverain, domaine royal, apanages (XIVe-XVIIIe s.)

FONDS : Fonds du domaine de Domfront NIVEAU METHODIQUE : Registres terriers du domaine de Domfront

COTE : 582J5 Volume VIII : Saint-Mars-d'Egrenne. puis cliquer sur l'icone adéquate dans les détails, partie droite de l'écran )

Ce document de presque 1000 page n'est pas difficile à lire, juste long.

|

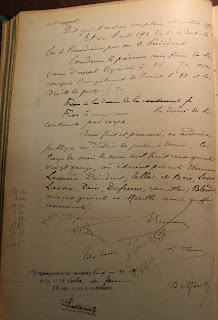

| L'intérieur du registre |

|

| Extrait de la première page, en vue 3 |

Pour se rendre compte de l'intérêt d'un tel document, Voici la transcription de l'extrait ci dessus :

Signes de piste

J'ai découvert il y a peu un site consacré à la généalogie et à l'histoire dans l'étendue de la châtellenie de Lille ( Chatellenie de Lille ) que je vous invite à visiter, c'est une mine d'or, même pour qui n'a pas d'ancêtre par là bas, qui est entièrement gratuite, met à disposition une revue numérique très intéressante, etc.)

Ayant un blocage concernant Jean Baptiste Laffez, plus ancien ancêtre dans la lignée agnatique (soza 1024) dont j'ai déjà parlé dans de précédents articles ( Registre d'écouage), Nos impressions sont parfois trompeuses et Une prononciation modifiée ) j'ai écrit à Christophe YERNAUX propriétaire du site ) afin de lui poser quelques questions pour trouver d'éventuelles pistes.

Il m'a tout d'abord dit que le patronyme Laffez, quelle que soit son orthographe, n'est pas du Nord, ni de Belgique ou de Hollande.

Il m'a suggéré de consulter les tables des actes notariés disponibles en ligne sur le Site des AD du Nord, sur lequel il avait repéré deux "candidats possibles"

Grace à l'aide de Francine DEGUEHEGNY de l'entraide généalogique (Fil d'Arianne) j'ai pu obtenir un scan du premier acte passé par un monsieur Lafaye en 1676.

Son nom est orthographié Lafay dans l'acte mais lui signe Lafaye Lieutenant réformé

L'acte est difficile à lire et je n'ai pas encore eu le temps de le décrypter. Je dois avouer que ma première réaction a été de penser que cela ne concernait pas notre famille, d'autant plus que parmi les différentes orthographes que j'avais vues et retenues, il y avait bien LAFAY mais pas LAFAYE

Mais le lendemain est arrivée une alerte Familly Seach dans laquelle figurait le nom LAFAYE associé au nom Vilain. (Je rappelle que l'épouse de Jean Baptiste LAFFEZ était Marie Hélène VILAIN)

En regardant le document, j'ai constaté qu'il s'agissait de l'acte de mariage d'une des filles de Jean Baptiste Laffez et Marie Hélène Vilain. Et dans cet acte, notre nom est orthographié LAFAYE !

Ce qui ravive ma curiosité et mon intérêt pour le premier document cité, que je chercherai à lire et comprendre le plus rapidement possible. Même si la date, 1676, n'est pas compatible avec Jean-Baptiste, né vers 1671, il pourrait s'agir de son père, d'un oncle, ou tout autre personne de la famille. Cela reste du domaine du possible

Revenons à cet acte de mariage pour découvrir les indices qu'il recèle et suivre les pistes qu'il dévoile

%20%20M%20%5B1737-1766%5D5%20Mi%20044%20R%20052_v1062_M_FrancoiseLafaye_Lille_StEtienne.jpg) |

| L'acte de mariage de François SANSE et Françoise LAFAYE Lille Saint Etienne 26 juillet 17663 |

Tout d'abord le plus simple:

Marie Helene Vilain est de la Paroisse Sainte Marie Magdeleine à Lille, et j'ai effectivement trouvé son acte de baptême et donc ses parents.

Marie Hélène est baptisée en l'église de Lille La Magdeleine le 20 janvier 1685, née du jour ou de la veille. Ses parents sont François VILAIN et Marie ENAQUES.

|

| Acte de baptême de Marie Hélène VILAIN |

Par contre Jean Baptiste est indiqué être originaire de "Provinces"

Comment interpréter cette origine ?

Sachant que probablement Jean Baptiste n'est pas originaire de Lille (voir l'article On a quelques pistes ? qui présente le mariage célébré à Reims le 17/01/1701 entre Pierre TONDEUR et Claudine LAFFEZ. Cette dernière pourrait être une sœur ou une cousine de Jean Baptiste ?, et qui parle aussi du décès, le 6 février 1694 de Mathias LAFFE, fils de Michel LAFFE, qui est l'unique acte de catholicité que j'ai retrouvé dans les paroisses de Lille avant le baptême de Pierre LAFFEZ en 1716):

* la ville qui vient tout de suite à l'esprit est PROVINS, en Seine et Marne. Mais j'ai regardé dans les tables (il y en a plusieurs) et n'ai pas trouvé de baptême correspondant au patronyme LAFAYE ou toute autre variante, et ce sur une plage temporelle étendue. Je regarderai à nouveau car il y a plusieurs paroisses, et j'en ai peut être oubliée une au passage, d'une part, et certaines tables sont en ordre alphabétique des prénoms d'autre part. Mais je n'ai vu aucun patronyme qui ressemble, même de loin, à LAFFEZ, LAFAYE, etc. parmi les tables que j'ai regardées.

* Une autre ville candidate est PROVIN, proche de Lille. Mais le plus ancien registre disponible commence en 1677 et ne permet donc pas de vérifier cette hypothèse.

* D'autres possibilités se présentent

- Prouvais dans l'Aisne, qui est à 185 km de Lille

- Proven en Belgique, à 56 km de Lille

- Provency dans l'Yonne, mais 450 km, ça fait loin !

A suivre donc. Le jeu de piste continue.

Dernière précision concernant le mariage cité plus haut:

Il a lieu le 26 juillet 1763 à Lille Saint Etienne. L'époux est François SANSE, bas officier des Invalides de Paris, fils de Jacques et Ursule MILLIER, l'épouse est Françoise Joseph LAFFEZ, fille de Jean Baptiste et Marie Hélène VILAIN (J'ai normalisé le nom de famille). ils ont respectivement de 38 et 42 ans.

Les deux familles se connaissent depuis longtemps puisque le 29 août 1740 s'étaient mariés à Lille Jacques Joseph SANSE et Marie Joseph LAFFEZ, frère et sœur des précédents. Mais ceci est une autre histoire

Sources:

AD 59 , 2E34340 acte 61 - Acte notarié du 18 novembre 1876, Lafaye, Maitre Barry Isidore, Armentières

AD 59, LILLE (ST ETIENNE) M [1737-1766]5 Mi 044 R 062 vue 1062 Acte de mariage de François SANSE et Françoise LAFAYE

Archives Municipales de Lille, AGG 105 vue 29, acte de baptême de Marie Hélène VILAIN

Recherche oeufs désespérément

Qu'est ce qu'un peigneron ?

Parigne l'évêque

|

| Une noce passe devant la gendarmerie |

|

| Le familistère |

|

| La route du Mans |

|

| Rue de la fontaine |

|

| L'église et le presbytère |

|

| La Grande rue, où habitat Paul Marc Marie LAFFEZ |

Or et argent

Quelques mots aujourd'hui pour parler argent !

Ou plutôt or !

|

| Livre tournois |

Nous avons vu dans l'article sur le contrat de mariage de Jean Franchomme que les dots étaient exprimées en livres tournois.

La livre tournois, qui doit son nom au fait qu'elle était initialement frappée à Tour.

Au Moyen Âge, la livre tournois est d'abord utilisée à l'abbaye Saint-Martin de Tours où l'on frappait des deniers dits « tournois ».

Puis, lors du rattachement de la Touraine au Royaume de France, le Roi Philippe II remplace la livre Parisis par la livre Tournois comme monnaie de compte pour le domaine Royal. (1203)

Lors de sa réforme monétaire, Saint Louis étend le cours légal de la livre tournis à tout le royaume (1262)

La livre tournois vaut alors environ 6,74 grammes d'or.

C'est en 1360 qu' est créé le franc à cheval valant une livre tournois. Frappé à trois millions d'exemplaires, il va servir à payer la rançon du roi Jean II le Bon, et donnera son nom à la monnaie de la France qui remplacera la livre à la révolution.

Une ordonnance de 1549, confirmée en 1602, fait de la livre tournois l'unité de comte pou la comptabilité Il y eu cependant une courte période, entre 1577 et 1602, ou la comptabilité devait être tenue en écu, qui était la monnaie de règlement.

On voit donc que se côtoyaient plusieurs monnaies tout au long de cette période:

La livre tournois, qui servait à tenir la comptabilité, et bien entendu pouvait être utilisée pour effectuer des règlements.

L'écu, qui servait à effectuer les règlements

La livre parisis, frappée à Paris, qui a été monnaie de compte et de règlement, et dont l'utilisation pour la comptabilité a été interdite en 1667.

Le florin, ou plutôt les florins puisque plusieurs monnaies européennes ont porté ce nom, dans certaines province, pour les règlements.

|

| Florin frappé à Bordeaux |

Il y avait donc une multitude de monnaies sonnantes et trébuchantes (d'où la nécessité des changeurs)) et une ou deux monnaies de comptes pour une comptabilité claire et compréhensible

|

| Florin |

On peut faire un parallèle avec l'ECU (European currency unit) utilisé pour les échanges commerciaux dans la CEE avant l'avènement de l'euro, qui était une monnaie virtuelle, les règlements "réels" se faisant avec les anciennes monnaies nationales) ou encore avec la situation de la RDC, pays dans lequel j'ai vécu, qui utilise deux monnaies pour les échanges, le franc congolais et le dollars américain, mais où les comptabilités sont tenues en dollar.

La livre tournois a donc été la monnaie de référence de l'ancien régime. Elle a été longtemps en concurrence avec la livre parisis, et par endroit d'autres monnaies. Elle est finalement devenue l'unique monnaie de compte en 1667, et ce jusqu'à sa disparition à la révolution Française (1795).

La livre tournois est subdivisée en 240 deniers ou vingt sous (au singulier, on dit un sol).

En 1720, après la banqueroute du système de Law, la dénomination de la livre tournois devient la « livre » Elle vaut alors 0,312 grammes d'or pur.

|

| Ecu de Louis IX, 1266, Le premier Ecu frappé |

On peut remarquer par contre qu'un kilo de pain coûtait 2,58€ à Paris en 2013, et 0,258lt en 1782

ou qu'un ouvrier sous Louis XIX gagnait en moyenne 19 lt par mois (à comparer avec le smic)

Bref, il est difficile, voir illusoire, de faire des comparaisons.

Sources:

|

| 5 francs 1795 - 1802 |

Nuit de la Saint Jean

|

| Un feu de la Saint Jean En Bretagne 1893 |

|

| Jules Breton (1827 - 1906): La fête de la Saint Jean |

Comment se déroulait cette fête ?

A Paris

La fête de la Saint Jean se faisait autour d'un grand feu sur la place de Grève pour célébrer le nouvel été. Les clercs bénissaient le feu. Les habitants ramassaient des morceaux de charbon pour en faire des porte bonheur. C'est le Roi qui allumait le bucher, qui pouvait avoir 20 m de hauteur, à l'aide d'une torche qui lui était remise par les édiles de la ville, à savoir le prévôt et les échevins.

En Bretagne

Dans cette région où les morts sont toujours plus présents qu’ailleurs dans le monde, des sièges étaient posés autour du feu pour que les ombres des défunts viennent s’ asseoir , écouter les chants et contempler les danses. »

A Mons, en Belgique

Jusqu'en 1823 on allumait un feu dans chaque quartier. Ce sont les enfants qui ramassaient le bois nécessaire aux feux. A cette occasion un concours de chant était organisé, et un coq vivant était remis au vainqueur. Suite à un incendie qui embrasa une autre ville de Belgique, la fête fut interdite par le Bourgmestre et les échevins de la ville.

Dans l’Oise

Les mamans tournaient trois fois autour avec leur nouveau-né dans les bras pour lui porter chance.

En Bresse

Il fallait tourner autour du feu quatorze fois “pour être assuré de ne jamais avoir mal aux reins”.

Dans la Creuse

On se contenter de 9 tous si on voulait trouver femme ou mari. “Aussitôt que les flammes pétillaient, tous les assistants, jeunes et vieux, se prenaient par la main et se mettaient à danser des rondes autour du brasier. Les jeunes filles surtout se livraient à cet exercice avec beaucoup d’entrain, car elles savaient qu’en dansant de la sorte neuf fois autour des feux de la Saint-Jean, elles se marieraient dans l’année.

Comme on le voit dans ce bred échantillon ,chaque région avait ses coutumes, des croyances, ses manières des faire

Sources

- Traditions, rituels et résurgences des fêtes de la Saint Jean et du solstice d'été. Perrine Alranq, Marie Gaspa, Anna Wasniowska– www.theatredesorigines.fr, 2016

- Histoires de Paris (https://www.histoires-de-paris.fr): fête de la Saint Jean

- Ladepeche.fr: Feux de la Saint-Jean : mariage, argent, récoltes... les croyances les plus répandues

- jaimemonpatrimoine.fr: Histoire de la Saint-Jean : du culte du soleil aux feux de joie

Menuisiers du 19e siècle

Au moins un de mes ancêtres, Julien BOUTTIER (soza 152. Je parlerai de cette famille ultérieurement), décédé en 1808 à Surfonds (Sarthe), était menuisier.

Voyons un peu quels étaient ses outils et ses conditions de travail

Le terme "menuisier" provient du latin "minutiare" (rendre menu). En effet contrairement au charpentier qui travaille les grosses pièces de bois, le menuisier n’œuvre que sur des petites pièces (mobilier, volets, panneaux, parquets…). Il est aussi appelé "charpentier de petite cognée". Si cette distinction est effective en 1280, le métier de menuisier s’est parfois confondu avec celui d’ébéniste ou de lambrisseur. On pouvait également appeler les menuisiers en fonction de leurs spécialités : huchers, huchiers, ou faiseurs de huche (spécialistes des meubles), huissiers faiseurs d’huis (spécialistes des portes et des fenêtres), lambrisseurs (murs intérieurs et plafonds)…

Ses outils sont:

|

| Rabot |

Des outils de mesure et d'étude: règles, équerres, trusquin, compas, etc.

Des outils de traçage

Des outils de coupe: ciseaux, scies diverses, etc.

Des outils d'assemblage: marteaux, tournevis, maillets, serre joints, presses, étaux, etc.

De finition; rabots, râpes, limes, etc.

|

| Compas ancien |

Matériaux :

Les menuisiers utilisaient principalement le bois, à l'état naturel, pour leurs créations. A a fin du 19e siècle, certains menuisiers ont également commencé à utiliser des matériaux dérivés du bois. Mais ce n'était probablement pas le cas de Julien BOUTTIER

Conditions de travail :

Les menuisiers travaillaient souvent dans des ateliers, mais pouvaient bien entendu travailler chez leurs clients. La fabrication des meubles, portes, fenêtres, etc. était essentiellement manuelle, bien que la mécanisation des tâches ait commencé à se développer au cours du siècle Les conditions pouvaient être exigeantes en raison de l'utilisation d'outils manuels et du besoin de précision dans le travail.

|

| L'atelier du menuisier |

Sélection du bois :

Les menuisiers devaient choisir des bois secs, réguliers et dénués d'imperfections pour garantir la qualité de leurs créations. De nos jours, la tâche est plus simple car il suffit d'aller dans les magasins spécialisés. Cependant certains menuisiers continuent à choisir leurs bois méticuleusement.

Statuts :

En France, comme dans de nombreux autres pays, les menuisiers avaient des statuts légaux, souvent établis par le roi ou les autorités locales, qui régissaient leur métier et leurs droits au sein de leur corporation. A la révolution, les corporations ont été abolies, mais le métier a été réglementé par d'autres règlements, comme les autres professions.

|

| Un bel ensemble d'outils |

Livret individuel

Kilomètres, lieues, et autres mesures

|

| L'usage des nouvelles mesures |

Selon les provinces et corporations, une même mesure (un même poids, un même volume) pouvaient avoir des noms différents, ou un même nom pouvait désigner deux mesures différentes.

Par exemple, regardons la toise, unité de longueur

Les subdivisions de la toise sont "standards", à savoir:

Une toise se divise en 6 pieds

un pied vaut 12 pouces

un pouce vaut 12 lignes

et une ligne vaut 12 points.

Mais la valeur du pied n'est pas standard. Si à Paris un pied équivaut à 32,5cm (Pied de roi, ou de Charlemagne, ce qui en passant lui fait chausser du 50 😀 ), il ne mesure plus que 29,9cm en Normandie, 29,5cm en Lorraine et s'allonge même à 35,7 cm à Bordeaux !

Mesure 6 pieds à Paris, c'est mesurer 1,95m. Mesurer 6 pieds à Bordeaux, c'est mesurer 2m14 !

A côté de cela existaient de nombreuses mesures locales, utilisées ici mais pas ailleurs, toutes aussi "précises" que le pied.

Ainsi la coudée, qui est la distance du coude jusqu'au bout du majeur. Cela fait environ 45cm, sauf si on parle de coudée royale, qui elle mesure 52,5cm.

De la même manière, on mesure la longueur des tissus en utilisant l'aune, qui n'est pas la même d'une ville à l'autre, avec des valeurs allant du simple au double.

Plus déroutant encore pour nous qui sommes habitués au système métrique et au système universel de mesures, la canne, qui sert à mesurer elle aussi les tissus, surtout dans le sud de la France, vaut 1m98 en Provence lorsqu'on mesure de la soie, mais 2m13 si on mesure du drap!

La lieue n'est évidement pas la même à Paris ou ailleurs, cela, on l'aura compris, mais ils y a d'autres différence; La lieue de Paris diffère avec le temps et même selon les administrations:

Avant 1674, une lieu de Paris égale 3,25 Km, soit 1666 toises.

Puis c'st 2000 toises jusqu'en 1737 et enfin 2400 toises pour les tarifs de transport du grain. Par contre, pour les Ponts et Chaussées une lieue vaut alors 200 toises alors que pour la poste c'est 2200 toises...

Bref, tout cela n'est pas simple.

Et ce n'est qu'un aperçu de ce pouvaient utiliser nos ancêtres. Les unités de mesures de surface, de volume, de poids étaient tout aussi complexes, et reflétaient bien souvent le quotidien des paysans.

Les mesures de surface sont indispensable dès que l'on parle de terre, que ce soit pour la travailler ou pour la vendre ou l'acheter, ou encore la louer

Citons par exemple:

la toise pied, correspondant à 6 pied carrés (3,796 m² si on parle de pieds de Paris)

La perche des forêts, surface carrée de 22 pieds de côté (soit 51,04 m², toujours en pieds de Paris

l'acre, qui vaut entre 52 et 82 ares selon les endroits

l'arpent, qui vaut 100 perches carrées, avec une valeur de la perche variable selon les régions

le bonnier, du nord de la France, valant de 64 à 148 ares

A côté de ces mesures de surface basées sur les mesures de longueur existaient des mesures basées sur le travail et donc beaucoup plus suggestives.

Par exemple

La brassée, qui est la superficie qu'un homme peut labourer en un jour

La cartonnée qui est la superficie que l'on peut ensemencer avec un carton de grain

Le journal, unité de mesure la plus utilisée avant la révolution, est la surface qu'un homme peut faucher, ou qu'un homme peut travailler, ou encore qu'une charrue peut labourer en une journée;

Les unités de mesure de volume sont tout aussi nombreuses.

Bien entendu tout le monde connait encore la chopine (0,33 l environ, mais 0,46l à Paris 😜 ) ancienne unité germanique utilisée pour mesure la bière

La pinte de Bordeaux (1,28l) bat quant à elle celle de Paris (0,92l)Bref, on pourrait multiplier les exemple à l'infini sans pour autant épuiser le sujet

Citons pour finir sans les définir:

L'ânée, le bichet le dément, la pipe, la queue, le scandal (sans e) (si si, tout ces termes sont bien des unités de mesure de volume de l'ancien régime), le litron, le boisseau, le carton, le muid, le setier, etc.

Et pour les poids:

le marc, qui est l'étalon royal de poids (408,25 g initialement)

La livre, qui vaut deux marcs

le quintal de 100 livres

Le tonneau de mer, le denier, le félin, le quarteron, et bien d'autre encore

Avec un marc qui varie au cours du temps....

Tout cela est très compliqué. C'est pour cela que dès le 17ème siècle on chercha à uniformiser tout cela, en utilisant comme unité de longueur la longueur d'un pendule battant la seconde, ce qui a mené à 0,994 m environ, avec le problème que cela varie en fonction du lieu de la mesure!

Louis XV et Louis XVI ont quant à eux exigé que les administrations utilisent sur tout le territoire les mesures de Paris. Mais les mesures locales restèrent en usage.

Les cahiers de doléances rédigés à l'aube de la révolution demandaient l'uniformisation des mesures dans tout le royaume, pour simplifier la vie des gens et mettre plus de transparence dans les transactions,

C'est finalement la révolution qui permit de faire table rase. Le mètre fut définit comme la dix millionième partie du quart du méridien, le litre que nous connaissons est d'abord appelé pinte, le kilogramme quand à lui s'appelle initialement le grave.

La loi du 18 germinal an III fixe définitivement ces unités de mesure telles que nous les connaissons

Mais il fallu de nombreuses années avant que tout soit clair pour tout le monde. En effet, le gouvernement a, en 1801, autorisé d'utiliser les anciennes dénominations pour les nouvelles mesures, ce qui provoque une confusion réelle dans les esprits. Et dans les documents de l'époque.

Ce n'est qu'en 1840 que furent interdites définitivement les anciennes mesures et que le système métrique décimal fut établi en France.

Justice

- LONGUEVAL henri François, 19 ans, peigneron,

- DELETOMBE Augustin, 31 ans, peigneron,

- BOUNEMAYERS Charles, 17 ans, tailleur, de nationalité Belge.

- Vol d'un jambon le 10 mars 1895

- Vol d'un coq et d'une poule dans la nuit du 19 au 20 mars 1895

- Vol d'un jambon le 17 mars 1895

- Vol de deux poules dans la nuit du 16 au 17 mars 1895

- Vol de volailles dans la nuit du 17 au 18 mars 1895

- Divers voles de beurre, d'œufs et d'un jambon au courant du mois de mars 1895

- LONGUEVAL: 6 mois pour complicité

- DELETOMBE: 1 an et 1 jour pour vol

- BOUNEMAYERS: 15 jours pour complicité et 3 mois pour contravention à son arrêté d'expulsion

- LAFFEZ: 6 mois pour vol.

- LONGUEVAL: 1 an et 1 jour

- DELETOMBE: 2 ans

- BOUNEMAYERS: 8 mois, plus l'expulsion qui reste d'actualité

- LAFFEZ: 2 ans.

Sources: Jugement de la cours d'appel de DOUAI, Archives départementales du Nord,

Fiche matricule DELETOMBE: FR ANOM COL 3603/ b et 973, matricule 4411

Fiche matricule LAFFEZ: FR ANOM COL H 3604/b, matricule 4472

Le contrat de mariage d'Etienne Pierre GAUTIER er Armandine Désirée Pauline BOUTTIER

Remerciement Un grand merci à Mme ARCHAMBAULT, du fil d’Ariane, qui a fait la recherche de ce document pour moi. Introduction Je vous parle...

-

Le métier de fileuse était un métier essentiellement féminin (mais pas exclusivement) , pratiqué par nombre de nos ancêtres. Il jouait un r...

-

Il est assez compliqué de connaitre plus que des informations de base sur nos ancêtres. Mais avec un peu de chance on peut prendre connaissa...

-

Je remercie tout particulièrement l’entraide généalogique, Fil d’Ariane, sans qui je n’aurais jamais eu connaissance des informations qui su...